癌症和其他疾病的研究越来越多,为什么能拯救的生命?

来源:世界科学(ID:World-)

编译:徐林宇

我想问,随着癌症等疾病的研究越来越多,为什么拯救的生命却越来越少?

可见公私资源对这些研究的高度重视,并加大了投入!

这种现象是否只出现在生命健康研究领域?

这是否意味着当前的科学研究已经进入“瓶颈期”?

本文作者是约翰·霍根

发表在《科学美国人》上的文章

全面解析科学发展进入瓶颈期问题

2018 年 3 月,我与科学界约 20 名人士参加了为期两天的头脑风暴会议,探讨科学发展是否正在放缓以及我们可以采取哪些措施。 我受邀参加这次会议,因为组织者之一看到了我最近发表的一篇文章,该文章采取了悲观的语气,部分受到表明科学正在停滞不前的研究的启发。

科学有极限吗?

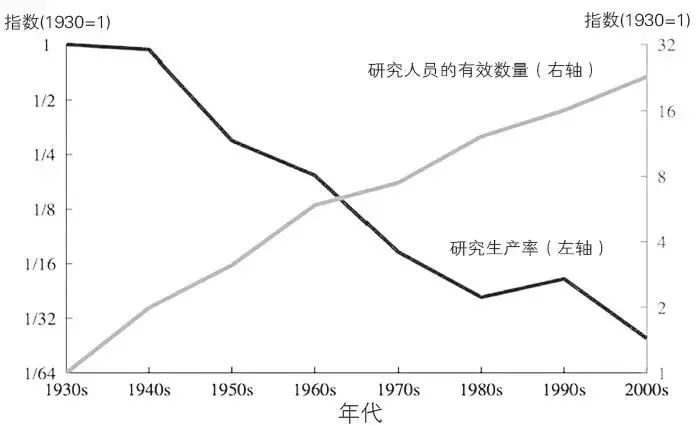

由尼古拉斯·布鲁姆 ( Bloom)、查尔斯·琼斯 ( Jones)、约翰·范·雷宁 (John Van ) 和迈克尔·韦伯 ( Webb) 4 位经济学家绘制的《创意越来越难找到吗?》 该图显示(见图 1),虽然研究人员数量增加,但研究生产力却下降。 我再一次焦虑地思考科学的局限性。 在这篇论文中,经济学家声称,“来自广泛行业、产品和公司的大量证据表明,研究强度的大幅增加伴随着研究生产力的急剧下降。”

图1 1930年代至2000年代研究人员的有效数量和研究生产力

他们将摩尔定律(戈登摩尔关于计算机芯片增长能力的著名推测)视为违反直觉的例子,并指出“今天的目标是每两年将计算机芯片的密度增加一倍。” 现在,所需的研究人员数量是 1970 年代初的 18 倍多。”研究人员在农业和医学研究中也发现了类似的趋势。针对癌症和其他疾病的研究越来越多,但获得支持的生命却越来越少。被拯救。

这些发现证实了经济学家罗伯特·戈登和泰勒·考恩在《美国经济增长的兴衰》中的分析。 布鲁姆、琼斯、韦伯和范雷宁还引用了本杰明·琼斯的观点:未来的创新者需要接受更多的培训并变得更加专业,才能达到特定领域的最前沿。 尽管研究团队不断壮大,但每个研究人员的专利数量却在下降。

这些经济学家主要关注我所说的应用科学。 这类科学推动经济增长,增加财富,提高健康和生活水平,并推动医药、交通、农业、通信和制造业等行业的发展。 他们的发现呼应了我在《科学的终结》一书中提出的论点,即“纯”科学——一种只寻求理解而不是操纵自然的活动——正在达到其极限。

科学的意义

在很多方面,我发现经济学家对科学进步的赞扬过于吝啬。 首先,人们对数字技术最新发展的反应出人意料地平淡。 35 年前,我开始了我的职业生涯,在一种称为“打字机”的设备上写作,并在称为“图书馆”的地方进行研究。 我仍然惊叹于我可以通过智能手机或笔记本电脑立即获取无限量的知识。 即使我得到的信息是假新闻、垃圾邮件和网上口角,我仍然从数字技术的发展中受益匪浅。 其次,经济学家对我认为的科学最有价值的成就——对现实的洞察力——给予了足够的关注。 诚然,大爆炸理论和非洲起源假说不能增加国民生产总值,但它们加深了我们对世界和我们自己的认识。 这不就是科学的全部意义吗?

科学什么时候会倒退?

在其他方面,经济学家对科学进步的评估过于慷慨。 会议组织者向与会者提出了一个问题:科学进步的步伐是否正在放缓? 我们可以回答“是”、“否”或“其他”。 我选择“其他”,因为毫无疑问,某些科学领域正在倒退。 精神科医生过度开药,伤害了许多患者。 同样,癌症行业也对美国人进行了过度诊断。 会议上的一些科学家对科学放缓的想法嗤之以鼻。 当谈到技术、光遗传学和其他领域的进步时,生物学家确信发现的步伐正在加快。 虽然我承认这些进步,但如果遗传学和神经科学等领域有大量发现呢? 基因疗法令人非常失望,精神疾病的治疗仍然停滞不前。 在纯科学领域,许多物理学家仍然专注于弦理论和多元宇宙——这些东西要么太小,要么太大而无法被观察到。 最近,意识理论也变得更加古怪。 著名专家支持泛心论,即意识可能是许多物质的产物,而不仅仅是大脑。 就像弦理论和多元宇宙一样,泛心论不可能通过实验来证明。 科学正在失去动力的另一个迹象是诺贝尔科学奖得主的平均年龄急剧增加,尤其是物理学奖得主。

重复性危机随之而来

统计学家约翰·约安尼迪斯(John )和其他人发现许多研究无法复制。 乐观主义者坚持认为,科学文献并不比过去有更多缺陷。 我们现在只是更加意识到缺陷,而这是一个积极的趋势。 在这次会议上,一位研究可重复性危机的专家对这种乐观观点提出了质疑。 他说,随着研究人员越来越多地争夺出版物、研究经费、终身教职和其他奖励,科学变得越来越不可靠。

投资领域选择问题

会上,一些人用“唾手可得的果实”来比喻科学发展的放缓。 科学家们解决了一些相对简单的问题,并将注意力转向更难的问题,例如身心健康与物理学的统一。 这是一个棘手的问题:我们在什么时候决定某些水果无法到达? 或者,正如经济学家所说:我们愿意花大钱来解决一个已被证明难以解决的问题吗? 我们什么时候应该减少损失并毫发无损地退出? 当然,这取决于问题本身的价值。 在这个问题得到解答之前,我们将继续投资于精神分裂症或癌症的研究,这可能需要很长时间。 毫无疑问,公共和私人资源将继续支持有潜力改善我们的健康或延长人类寿命的研究。 但是,对于物质的基本属性、宇宙的起源和结构、外星生命的可能存在以及那些没有真正回报的问题的研究呢? 更直白地说,像大爆炸理论或非洲起源假说这样的“纯粹”发现有多大价值? 我认为它们是无价的,但当我们争取政府资助时,仅仅给出这个答案是不够的。 当数百万人缺乏足够的医疗保健、住房和教育时,我们是否应该花费数十亿美元用于下一代粒子加速器、引力波探测器或载人火星任务?

对创新的崇拜太过疯狂

可重复性危机的驱动因素之一是我们的文化对“创新”的日益痴迷。 技术历史学家 Lee 和 在他们颇具影响力的文章《向维护者致敬》中指出:“整个社会开始谈论创新,就好像创新是一种固有的理想一样。价值与爱、友谊、勇气、创新被推上变革的祭坛并受到崇拜,但很少有人问谁能从中受益以及它最终能带来什么”这些问题值得深思。 。 对创新的崇拜扩大了富人和穷人之间的差距,并导致忽视保持事物平稳运行所需的维护。 此外,这种邪教增加了美国的药品成本,却没有显着改善我们的健康。 无可争议的是,包括无人机和网络武器在内的军事技术创新不仅不能保证我们的安全,而且实际上对我们的安全构成了威胁。 研究人员渴望发表新的发现,这肯定会引发可重复性危机并导致炒作加剧。

“元科学”与“极限科学”

参与者为科学研究提出了各种名称,例如“元科学”。 我提出的是“极端学”,这个名字是我在《科学的终结》一书中首创的,意思是对知识极限的研究。 一些科学爱好者在谈到极限时犹豫不决,我理解为什么,极端可以为我们文化中的反科学力量提供弹药,但科学中一些最伟大的见解——比如量子力学、相对论和哥德尔定理—— ——让我们的知识达到极限。 自达尔文时代以来,我们就知道人类生来就是为了繁衍,而不是理解神经编码或量子场论。

乐观与现实

我曾经问小说家、哲学家丽贝卡·戈德斯坦( ),乐观是否是知识分子的必备品质。 她否认这一点,认为现实主义才是知识分子的要求。 一些与会者以乐观、积极甚至鼓励的态度应对科学研究收益递减的情况。 他们还引用了开放科学中心和斯坦福大学元研究创新中心等项目作为示例,该中心旨在使科学更加透明、高效和可靠。 我也支持这些努力。 但如果极端学要成为一项严肃的智力事业而不是一种营销活动,它就必须基于现实主义而不是乐观主义。 它必须质疑研究和创新的价值,权衡不同技术产业的成本和收益,还必须考虑一些谜团可能永远无法解开的可能性。 忽视科学的局限性是不科学的。

研究的回报递减

关于研究收益递减的问题,有一篇论文叫《药物开发效率下降的诊断》(发表于2012年《 Drug 》)。 在我看来,这篇论文充满了见解,其内容总体上与科学相关。 论文指出,自1950年以来,美国食品药品监督管理局(FDA)每10亿美元研究经费批准的药物数量大幅下降,大约每9年减半。 该论文的作者杰克·斯坎内尔和其他三位英国投资分析师将这种趋势称为“埃鲁姆定律”。 除了药物开发之外,逆摩尔定律还适用于许多其他领域。 即使对于计算机芯片来说,逆摩尔定律也是如此,因为需要越来越多的研究成果来支持摩尔定律。 斯坎内尔等人。 确定了支撑逆摩尔定律的几个因素。

“比披头士乐队更好”的问题

斯卡内尔等人写道:“可以想象,如果披头士乐队的所有歌曲都可以免费获取,人们无休止地聆听披头士乐队的旧唱片,那么新歌将很难在商业上取得成功。这是多么困难。” 开发新药的研究人员也面临着类似的问题。 昔日的畅销药物如今已成为仿制药。 随着批准药物的后备名单不断完善,新药开发过程的复杂性也随之增加,同时批准、采用和报销的障碍也越来越多。 在笔者看来,这是一个“越来越棘手”的问题。 在纯科学中,有一个类似于“比甲壳虫乐队更好”的问题,我们称之为“比爱因斯坦更好”的问题。 雄心勃勃的科学家不想只是调整或扩展科学最伟大的成就。 他们想要提出自己的革命性见解,甚至可能证明旧的范式是不完整或错误的。 想要实现这个壮举是极其困难的! 有压倒性的证据证实广义相对论、量子力学、大爆炸理论、进化论和遗传密码都是正确的。 这就是为什么可能永远不会再有第二个爱因斯坦的原因之一。

审慎监管问题

20 世纪 50 年代末的沙利度胺事件等问题导致对药物开发的监管更加严格。 药品监管机构风险承受能力的逐渐降低,显着提高了新药的进入壁垒,并可能显着增加相关的研发成本。 该行业中每一个真实的或感知到的邪恶,或与毒品相关的不幸,都会导致监管收紧。 目前很难看到监管环境有任何程度的放松。 特朗普呼吁 FDA 取消对制药公司的限制,但到目前为止,FDA 专员 Scott 尚未像一些批评者担心的那样采取执法行动放松控制。 道德限制也阻碍了其他领域的研究,特别是神经科学。

“花大钱解决问题”的倾向

许多公司通过增加研发人员和其他资源来应对竞争,将职业成功与预算规模等同起来。 投资者和管理者现在正在质疑这种投资偏见,并正在努力削减研发成本。 然而,风险在于缺乏对影响研发投资回报的因素的了解。 在经济繁荣时期,这些因素使得支出相对随意,而缺乏对它的了解也可能意味着同样不加区别的成本削减。 成本可能会下降,但不会带来效率的巨大提升。 1968年,斯坦尼斯拉夫·莱姆的经典科幻小说《主的声音》最初以波兰语出版,其中提到了花费大量金钱来解决问题的倾向。 小说的叙述者是一位数学家,他正在从事一个政府资助的解码外星信息的项目。 他说:“监督该项目的官员相信,如果一个人能在10小时内挖一个1立方米的洞,那么10万人眨眼就能完成这项工作。我们的守护者是那些相信5000名专家这一想法的人。” 5个专家都解决不了的问题绝对能解决,这太可怕了。”

基础研究的“光明下的黑暗”

这是 等人发现的最微妙的因素。 他们将其定义为“高估了基础研究(尤其是分子生物学)和强力筛选方法(体现在标准发现和临床前研究过程的前几步)在提高分子安全性和可靠性方面的潜力。” 行动倾向”。 在过去的几十年里,由于双螺旋和神经递质的发现以及用于解码基因和筛选化合物的强大工具的发明,药物研究的方向发生了变化。 基于这些进步的药物研究被认为比过去依赖直觉的随意猜测更加合理和有效。 但“分子还原论”的临床回报被高估了。 迄今为止,人类基因组计划未能转化为改善遗传性疾病的治疗方法,有关神经递质的知识也未能带来更好的精神科药物。 2012 年,好奇波函数博主兼化学家 指出,当我们将自己限制在生物系统的精确狭窄特征时,我们无法注意到那些不太精确、但更广泛、更相关的特征。 这个教训很简单——我们正在成为在路灯下寻找钥匙的人,仅仅是因为在那里更容易找到钥匙。 我们也可以将基础研究的“灯下黑暗”问题称为“细节决定成败”问题。 核物理学已成为这个问题的受害者。 随着20世纪30年代核聚变的发现和20世纪50年代核武器的出现,物理学家预计核聚变将很快用于产生能源。 然而70年后,这些期望尚未实现。

任命“死亡毒品官员”

斯坎内尔等人提出,为了扭转摩尔定律,制药公司应该任命一名“药物死亡官”,对开发过程中失败的药物进行事后分析。 该官员将向公司、美国国家科学基金会 (NSF) 或美国国立卫生研究院 (NIH) 等资助机构以及同行评审期刊提交报告。 这些药物死亡报告将有助于确定提高研究效率的方法。 事实上,斯坎内尔和其他人希望科学承担更多责任,这是科学政策学者 2016 年发表的论文《拯救科学》的主题。 他认为,科学“陷入了自我毁灭的螺旋之中,如果它想要逃脱,就必须放弃其受保护的政治地位,并接受其对社会其他部分的限制和义务。” 可以想象,除了一些想法永不枯竭的领域外,其他领域也会指派死亡思想官来提高效率。 死亡思想官也许能够建议哪些想法应该被阻止,从而停止对它们的进一步投资。 这是一项吃力不讨好的工作,但为了科学的缘故,必须有人去做。

热门文章

1、

2、

3.

4.

5.

6.

7.

8、

9、

部分文章来自互联网,如有侵权请联系删除。发布者:28预订网,转转请注明出处:https://www.28368.cn/yingxiao/21797.html